ルビにもこだわりベストセラー。多くの人に届けるための熱意と努力。/『きみのお金は誰のため』田内学さん

インタビュー

2025/09/09

ビジネス書でありながら小説形式で展開する本書は多くの人にとって読みやすく、現代を生きる全ての人に関連のある「お金」の本質に迫ります。物語にひき込まれつつ一気に読んだ後は、きっとお金の捉え方そして世界の捉え方の視点が変わっていることに気づくでしょう。実はこの本、小説形式であることもルビを多く振ったことも、著者の緻密な戦略の上でのことだったそうです。ルビを多く振った経緯や本書を通して社会に伝えたかったことについて、今回田内学さんにお話を伺いました。

「お金」と「社会」の認識を根本から変える

田内さん :

まず今の世の中が投資とか資産運用とか、とにかく「お金を増やせばいろんな問題は解決できる」という雰囲気になってしまっているのが、非常にまずいなと思っているんですよね。特に老後不安とかから来ていると思うんですけど「お金だけ貯めればいろんな問題は解決する」と若い人までもが盲目的に信じちゃっている状況が非常にまずいなと思っているんです。でも実際は、投資にしてもそうですけれども、ただ単にみんなが株をやって株が上がるのが投資ではなく、投資される側になって新しく問題を解決しようとする人たちが存在しないと意味がないわけですよね。例えば、ルビ財団に寄付だけする人がいてもしょうがなくて、ちゃんとルビ財団の意図を受け取って動いてくれる人がいないといけないわけです。お金に関して言うと、金融というシステムを使って投資される側になったり調達する側のことを考えたりすれば色々な可能性が広がるはずなのに、金融資産を買ってもらうためのお客さんとして育てられちゃっているというのが、最近の金融教育の主流になっていると感じるんですよね。これはこのままいけば結構深刻な問題になるだろうなと。だから僕はこの本を書こうと思ったんです。そしてかつ、本が注目されないと世の中って変わらないので、“100万部売りたい”と思ったんですよ。そこで「どうやったら100万部売れるかな」と考えた時に小説の形にしようと思ったんです。

100万部狙うなら、まずはルビだ

ゴールドマン・サックスでトレーダーとして日々お金と向き合い続けた経験の中で、日本社会の将来に不安を感じると同時に「もっとこうすれば社会は良くなるのではないか」という仮説も生まれたそうです。この仮説を多くの人に伝えるために“本を書きたい”と思ったという田内さん。そんな思いを知った友人に紹介してもらったのが、ヒット作品の編集者で起業家でもあるコルク代表の佐渡島庸平さんでした。本を書くことにおいて右も左もわからない状況だったという田内さんですが、佐渡島さんの下で修業し執筆活動を始めたそうです。

田内さん:

僕が本を書こうと思ったのは佐渡島さんに出会ったことがきっかけでした。佐渡島さんに初めて会った時に「日本の年金問題などが、ただのお金の問題として認識されているのがまずい」みたいな話を色々としたんですよ。すると佐渡島さんが、「そういう話をちゃんと言語化して本にしたら、総理大臣だろうと誰だろうとその仮説が正しければ伝わる。それが本を出すことだ」とおっしゃって。それで本にして多くの人に読んでもらえれば、問題解決に繋がるのかなと思いました。

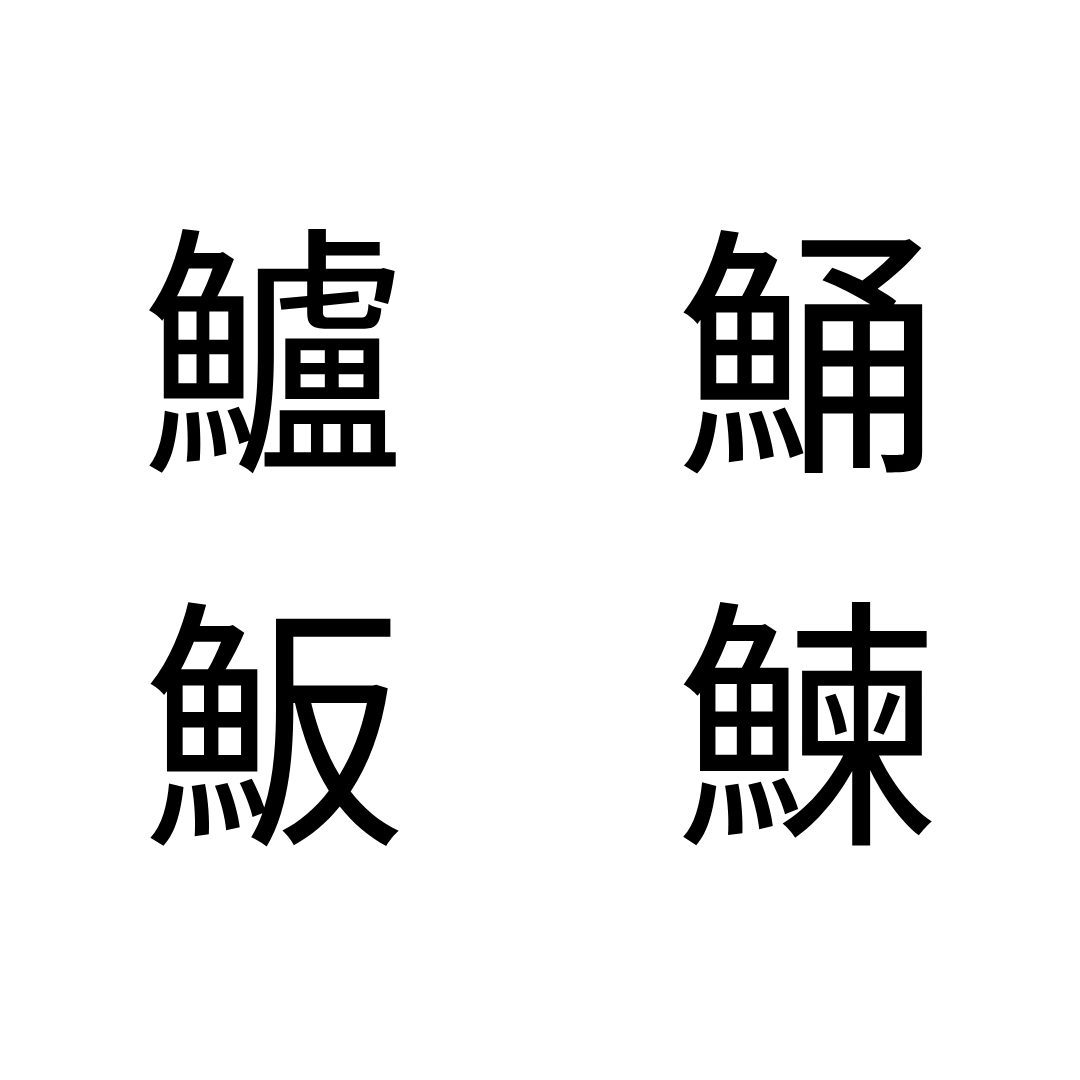

そこで佐渡島さんに思い切って「小説を書きたい」、「100万部売りたい」という話をしたら「100万部売りたいんだったら、まずできることはルビだ」と言われました。なぜなら「言葉がわからなくても読むことさえ出来れば、とりあえず読み進めることができる。でも読めないと、もうそれで詰まっちゃう。だから、ルビが必要だ」ということでした。他にも佐渡島さんからは「本をつくる時に誰が1番中心かというと、それは著者だよね」、「著者以外に“もっと良いものをつくろう”と頑張る人はいないわけだから、田内さんが頑張れ」、「売るのも結局は著者だから、(出版社や編集者に任せたりせずに)最後まで田内さんが頑張れ」と言われていました。そんな気持で本づくりに挑んだので、自分が問題意識を持ったら自分でやる。だからルビも一つひとつ漢字をチェックして、振るもの・振らないものを自分で選びましたね。

ベストセラーにするために。著者がこだわり抜いたルビの振り方

ルビに関してよく勘違いされているのが「(出版社毎に)ルビの振り方にルールがある」と思われていることです。我々ルビ財団の調べでも、そのようなルールはないことが多く、出版社や担当編集者の裁量によってルビが振られているということがわかりました。田内さんはご自身で、どのような基準を設けて『きみのお金は誰のため』にルビを振ったのでしょうか。

田内さん:

この本では日本社会の話もしているので小学生にはちょっと難しいかもしれないから、当初は「中学生以上で習う漢字にルビを振るので良いのではないか?」という話になりました。ただよく調べると、小学校の漢字でもちょっと難しいなと感じるものもありました。他にも漢字をひらく*表記の方法もありますけど、ひらきすぎると「漢字を覚える」という機会が奪われてしまう気もしたので、その辺りの基準を設けるのはとても大変な作業でしたね。結局、全部の漢字を洗い出して、自分で表をつくって「いつ習うのか」とかを調べ上げたんですよ。基本的には中学1年生以上で習う漢字には、初出に関してはルビを振るんですけど、でも例えば「絨毯」なんていう字には常に振った方がいいなとか。他にも「他人事(ひとごと)」という漢字はよく「たにんごと」と間違えて読まれるので、常にルビを振ることにしました。結局は主観的な選別になるんですけど、こうやって一つひとつの漢字を見て・考えて、ルビを振ったりひらいたりしましたね。「(この努力は)誰にも気づかれないだろうな」と思いながら地道にこっそりやっていたんですけど、こうやって気づいてもらえてとても嬉しいです。地味な作業の割に結構時間がかかったので(笑)。

*漢字をひらく=文章中の漢字を、ひらがな(あるいはカタカナ)に置き換えること

我々ルビ財団の目線で見た時に、ルビが多く振ってある本や標識等々は、正直まだ圧倒的に少数です。本に関しては特に、ルビを振ったり漢字をひらいたりして文章を整えるのは編集者の仕事の範囲と捉え、編集者任せにするパターンが多いようです。なので、著者の方でルビにこれほどのこだわりを持って本づくりに挑んだというのは、かなり稀なことのように思います。ですが田内さんのお話を伺うことで、読者の目線で細部にまで配慮し「より多くの読者に届けたい!」という強い気持ちが、ベストセラーに繋がっていることがよくわかりました。

田内さん:

僕の予想外に、小学生の子もこの本を読んでくれているみたいなんですよ。もしルビがもっと少なかったらハードルになっていたかもしれないので、やっぱりルビを振っていて良かったなと思いましたね。

ひとりひとりの意識の積み重ねで、社会は成り立っている

田内さん :

お金の話って結構ハードルが高いものだと思うので、小説形式にすることで子ども向けと見せかけて、その親にも読んでもらいたいという思いが実はあるんですよ。年金問題やインフレの話もそうなんですけれども、今日本で実際に起きてることについて知ってもらうために「子どもにこの本を読ませよう」という親も一緒に読んで、単にお金を増やせば解決できる問題ではないと気づいてほしいです。最終的にはみんなが「社会とは他人事ではなく、ひとりひとりの積み重ねで出来ている」という当事者意識を持つようになってほしいと思っています。今の政治もそうですけど、なかなか長期的な視点でものを考えられていないですよね。電気代にしても「補助金を出して下げたらいいじゃん」となるけど、長期的にはエネルギー政策を考えないと、そのお金って単に外国に流れていくだけなので円安になるわけですよ。じゃあ長期的に社会のことを考える場合にこういった問題に、誰が1番興味を持ってくれるかなと考えると、まずはこれから先も生きていく子どもたちと、その子どもたちの未来を考えられる親世代かなと。とはいえ本書のターゲットとしては、あくまで大人ですけどね。

これからを担う子どもたちにもお金について本質的に学んで欲しいという思いがある田内さん。ですが、あえて読者ターゲットを「大人たち」にしたのには何か理由があったのでしょうか。

田内さん:

第一におそらく、今の子どもたちにいわゆる年金問題みたいな話をしても、そこまで実感を持って考えないと思うんですよ。それに学生向けの話というのは、全体的にどこか綺麗事として済まされているような気がします。例えば、小学校の授業で「お寿司を食べられるのって、なんで食べられるの?」と考えた時に、きっと先生たちは「お魚屋さんが働いていて、市場でも働いてる人がいるから食べられるんだよ。そうやって働いている人が支えているんだよ」という説明をすると思うんです。でも、子どもたちが成長して大きくなると「そういう面もあるんだけど結局はお金じゃん」、「お寿司を食べられるのは大人がお金を稼いでくるから」という発想になっていくと思います。だけど本当は、じゃあそのお金というものの価値を支えているのは、国の中に生産力があるということだったりしますよね。なので、本書でアフリカの話を交えつつ「豊かになるということはお金が単にたくさん増えることではなく、生産力があるからこそ暮らしが良くなっていくんだ」というようなことを書いています。そういった例を混ぜながら綺麗事だと思われていた小学校などで学ぶ道徳的な話と、実際のシビアな大人のお金の世界がちゃんとリンクしているということを伝えたいという思いがあります。金融の世界に長く居たからこそ、年金問題がどうとか財源がどうとかよりも、少子化をどうするかとか生産性を上げるにはどうするかということに取り組まないと、このままでは本当にまずいなと。だからこそ、僕としては少しでも長期的な視野で、もしくは社会の一員として考えてくれる人が増えるような活動を、今後もしていきたいなと思っています。

漫画版は総ルビ!

2025年9月17日より、『漫画 きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』が発売!

漫画版はなんと総ルビ!小説を読まれた方もまだの方も、ぜひ手に取ってみてください!

https://hon.gakken.jp/book/1340703700