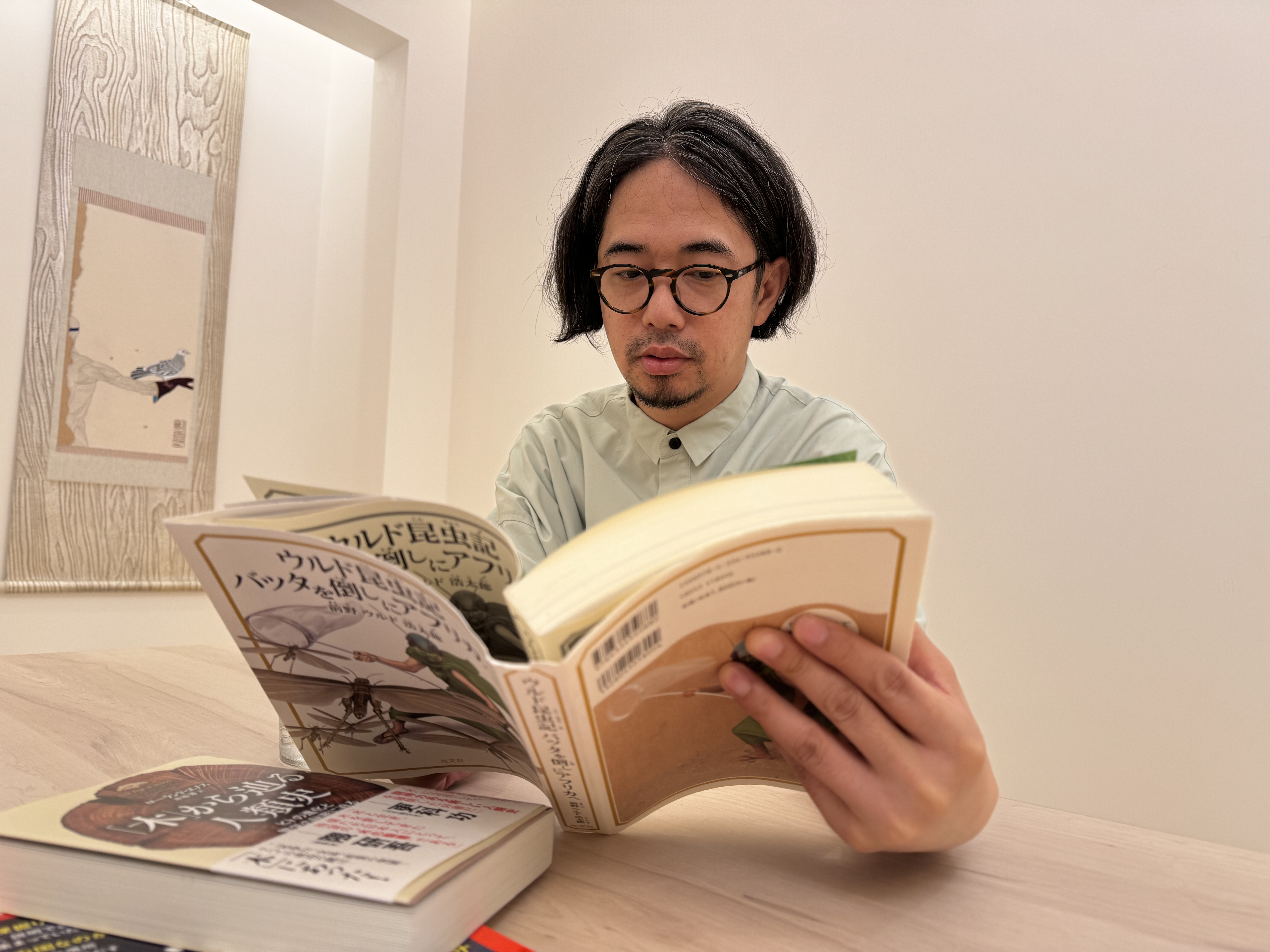

ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文さん×ルビ財団代表理事・伊藤豊 対談/体感で見極める、進むべき道

インタビュー

2025/04/11

“言葉”への独自の解釈力を持つ後藤さんに、ルビ財団代表理事の伊藤が今回お話を伺ってきました。

本対談の一部は動画でもご覧いただけます。

NPO法人創立への思い。「体感の中で知りたいし、勉強したい。そして人に伝えるのも僕らの役目」

伊藤:

今日はゴッチさんとお呼びしてもいいですか?私もASIAN KUNG-FU GENERATIONのリスナーなので、尊敬の意味を込めて。私はゴッチさんと一つ違いで1977年生まれなんですよ。

後藤さん:

そうなんですね。じゃあ、同世代ですね。

伊藤:

ゴッチさんは最近NPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」を創立されましたよね。そういったソーシャルな活動への思いやきっかけについて、まずはお聞きしたいなと。

後藤さん:

僕の中で一番のきっかけは東日本大震災ですね。あの時、音楽があっという間に不謹慎なものというか「今本当に必要があるの?」という扱いになってしまいました。

そこで改めて、音楽が鳴り響くには社会にある程度のゆとり−余った空気を振動させて楽しむみたいな要素−あるからこそ、社会と音楽が繋がっているんだなって思ったんです。場所はどこであれ、僕たちは社会に漂っている空気を振動させて音楽をしているから、それを心地良くしていくことに責任があるんだという気持ちになりました。

社会に目を向けると、僕たちがいくら一生懸命音楽を作ったところで、月々のスマートフォン代やサブスクリプション料金を払えない人達もいるわけで…。ある程度の豊かさが保障されていなければ、おそらくその人達は音楽を聴こうとは思わないはずです。この問題に関しても、僕は“ミュージシャンとして責任がある”と思っていて。つまり、日々の生活の中で人々が音楽を楽しみたいのに楽しめていないのなら、ゆとりある幸福で健康的な社会を目指すべく、ミュージシャンが行動してもいいんじゃないかなと。そんなことを震災をきっかけに考えるようになりましたね。

僕たちの世代だと震災の時って30代ですよね。その年齢だと“社会の屋台骨を支える活動を!”とまで言われたら「ちょっと、いや僕らには…」って思うけど、そこから10年、15年と経てば、まさにそういうことをやらなきゃいけない年齢だよなと当時から思っていたんです。そうなった時に、「俺たちは準備できてんのか⁉」みたいな気持ちにもなりましたし。

それと、震災の時に「社会ってこんなに荒廃してたんだ」ってことにハッと気づいたんですよね。こんな社会をそのまま自分たちよりも若い世代にパスすることはできないなと思って。だから、震災以降は上の世代にも文句を言わず、 とにかく未来の世代に向かって何を手渡すことができるのかを真剣に考えましたね。

伊藤:

NPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」は、音楽をやりたいと思っている人たちの支援だけでなく、リスナーというか世間の人たちにまで思いを馳せているんですね。その思いを知って驚きというか、すごく感動しました。

自分たちの音楽を楽しんでもらえない可能性があるとしたら、それは“社会の構造の問題”なんじゃないか?。そして「その人たちがなぜそういう状況になっているんだろう」というところまで捉えて解決しようとしている人は、なかなかいないと思います。

後藤さん:

やっぱりステージ上から何か言ったり、ネットに書いたりするだけで行動しないのなら意味がないと思っていて。それに、僕の場合は(問題解消への取り組みを)やっぱり体感しないと、自分の想像力だけでは限界があるなと感じているので、方々を見学させて頂いています。体感の中で知りたいし、勉強したいし、それを人に伝えるのも僕らの役目っていう風に考えていますね。

ちなみにこれは本を読んで知ったことなんですけど、中世の吟遊詩人って演奏しながら町々を渡り歩くだけでなく、ニュースペーパーの役割もしていたらしいです。ミュージシャンとして歌いつつ、色んな情報を伝える。これって現代に蘇らせても良い役割だなと思ったんです。

(後藤正文さんは、新しい時代やこれからの社会など私たちの未来を考える新聞『THE FUTURE TIMES』の編集長も務めている。)

伊藤:

それを現代の自分たちに置き換えたら、まさに自分たちでやれるんじゃないかってことですね。その発想がすごいです。

後藤さん:

吟遊詩人はヨーロッパなので、日本で置き換えると多分僕たちは僧侶…“時宗の踊り念仏”とかがイメージとして近いのかなと。歌って踊って、人々を癒して、誰もが救われるんだっていうことをあらわすのが役割かなと。それに、例えば室町時代の僧侶って帯刀していて、すごく暴力的な人もいたし、本で読むとろくでもないんですよ。そんなろくでもなさも含めてね、なんか僕らミュージシャンに繋がる感じがしていて。全く聖なる人たちじゃない感じがいいなと思ってですね。もちろん徳の高い人もいるでしょうけど、そういう面白さもあるので。昔の民俗史の本とかを読むと、意外とそういった発想のヒントがあって参考になります。

伊藤:

そこまで本質を抽出して、抽象度を上げて現代に落とし込むっていうのは、なかなかできないことだと思うので、すごいですね。

後藤さん:

そう言っていただけるとありがたいです。でも、本質かどうかは定かじゃないですけどね。「インチキっぽいからいいんだ」って思ってるだけかもしれません(笑)。

“こんな本が欲しい”を自分で叶えて生まれた『銀河鉄道の星』。ミュージシャンの視点で、宮沢賢治著『銀河鉄道の夜・よだかの星・双子の星』をリミックス

後藤さん:

『銀河鉄道の星』のあとがき*にも書いたのですが、とあるプレゼント用の本を探していた時に、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を渡したいなと思ったんですけど、ルビがあんまりついてないし正直読みにくいから、そのまま渡しても良さが伝わりきらないだろうなと。そこで「じゃあ、どうやって渡そう?」と考えた時に「(自分で)テキストを打ち込んで、ルビを振ってみれるだけ振ってみよう!」と思ったんです。それで始めてみたんですが、“(書き換えないと)文章自体が難しい”ということにも気づいて。ただ、『○○の現代語訳』のような砕けすぎた文章にすると、詩情というか何かが失われる気がしたので、なるべく原文を保ったまま書き換えられないかなと考えていました。そんな時に、ふと「僕はミュージシャンだからリミックスすればいいのでは」と思って、その感じでつくってみたらすごく良くなったんです。

*ミシマ社『銀河鉄道の星』あとがきを掲載します:https://www.mishimaga.com/books/tokushu/000650.html

伊藤:

『銀河鉄道の星』は売ろうという前提じゃなくて、「これは絶対に読んでもらいたい。でもちょうど良いのがない。だったら自分でつくろう」というところから出来たんですね。流石クリエイターですね。

全ての人が“読める”ように。つくり手が持つべき寛容な心

伊藤:

『銀河鉄道の星』はデザインがかっこいいので大人でも読みやすいですよね。ある年齢以上の子どもたちにとって、児童書らしさが際立ったデザインだと「ちょっと恥ずかしいから嫌だ」ってきっと思うはずなんですよ。でも「大人の本を読みたい」と思い始める年頃の時に、大人の本を開くとルビがなくて読めない。なので、こういう対象読者が“小学生から大人まで”と言い切れる本がもっと増えたらいいなと思いますね。

後藤さん:

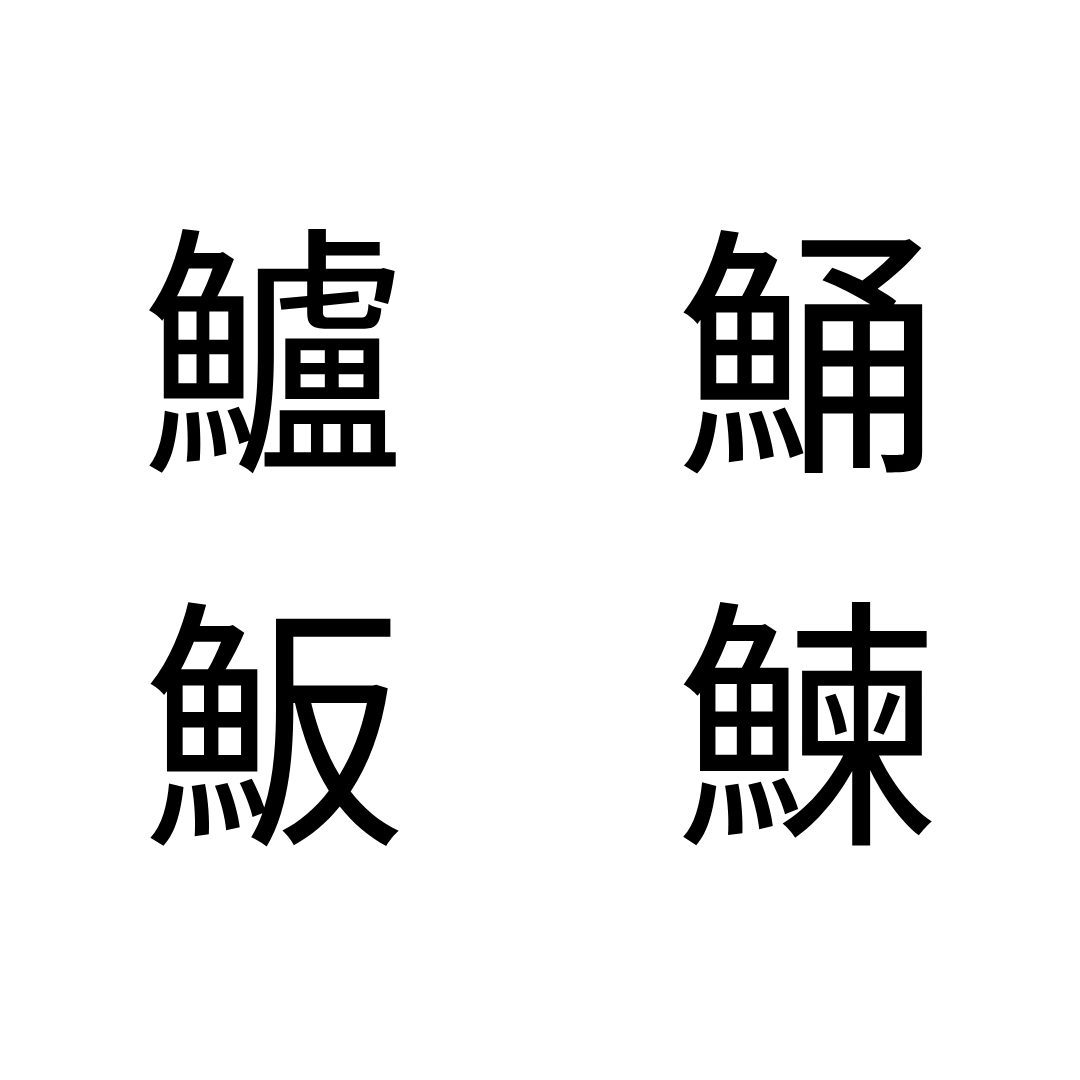

おっしゃる通りです。僕も実際に本屋巡りをしていて、小学校中・高学年あたりを境に突然ルビが減るので、読める本がなくなる“読書のエアポケット”があるというのはすごく感じます。その辺りの年齢層って、おそらく知的レベルがグンッと上がる頃だと思うんですけど、流通している本を見渡すと(ルビが急激に減って)読むべき本がなくなっちゃってますよね。内容が少し難しければ余計に、漢字が読めないという理由で引き返す人もきっと多いのではないかと思います。だから、そこに隔たりはなくていいと思いますし、その隔たりがたかだか漢字が読めるか読めないかだったら、ルビを振ってあげるべきだと思います。なるべくルビを振らないっていうのは、ものすごく不親切だと思うんですよ。最近の小説を読んでいても感じるんですけど、人名なんて山ほど読み方があるのに、初見で登場人物の名前をルビ無しで読ませるのって、めちゃくちゃモヤモヤするんですよね。 それは僕がミュージシャンだからかもしれないですけど、この音で合ってるのかどうかみたいなところがすごく気になって。

伊藤:

気になりますよね。「あれ、この人の名前なんだっけな?」と前の方に戻って、最初に1回だけ振られてるけどその後出てこないとか、よくありますよね。

後藤さん:

そうそう。“漢字が読めない”というだけで引き返すのは、大人にとっても子どもにとっても良くないんじゃないかと思います。だって、もったいないですよね。

もちろん、子どもが漢字を覚える段階で、いちいち調べるからこそ習得できるっていう考え方もあるかもしれないけど、僕のような年齢で純粋に本の世界に没頭したいだけなのに、一文字二文字で読む流れを途絶えさせられるのは「ちょっと…」と思いますね。こちらの不勉強を正当化するわけではないんですけど、 だとしても書物は全ての人にひらかれたものであるべきなんじゃないかなという気がします。

一段一段理解しながら登ってくる人の、その一段について想像を巡らせて、ルビを振る選択をすることって、全然難しいことじゃないと思うんですよ。

伊藤:

そうですよね。どうやら、編集者・出版社の方に話を聞くと、「(ルビを振りすぎると)読者に失礼になっちゃうんじゃないの?」と考える方もいますし、(編集者本人にとって)簡単すぎる漢字にまでルビを振る必要はないと考える人もいて…。自分にとって不要だからみんなも要らないだろうっていうのは、かなり不寛容だなと。「(自分は)階段を自力で登れるから、スロープなんていらないでしょ」って言っているのと同じで、ルビを必要とする人の想像ができていないんじゃないかなって思うんですよね。

後藤さん:

確かにそうです。一番の問題はみんながルビを議題に挙げず、出版会議で問われもしていないという構造的な部分にあるような気がしています。本来は「ルビが要るか要らないか」、「どういう読者にひらかれるべき文章なのか」、「子どもたちにも自力で読んで欲しいのか」というラインまで下げて、ちゃんと話し合われるべきじゃないかという気がしますね。

今までの本の作り方よりも(ルビが増えると)ページ数が増えて単価がかかるかもしれないけど、どこを利益と考えるかってことですよね。たとえ専門書であっても、それを読んで興味を持つ若い人たちが数人出てくるということが、社会にとってどれほど良いかって考えたら、その可能性にベットするのが僕はいいんじゃないかなと思いますけど。

伊藤:

ルビを振ることで一人でも多くの人に届くようになり、それが誰かの情熱だったり社会への関心のきっかけになればいいですよね。