一冊で十数万字におよぶ本を最後まで読み切る上で、書かれている漢字が読めるかどうかは重要な要素。読者が読みやすいよう本を編集する「編集者」たちの仕事には、漢字にルビを振ることも含まれます。

しかし、ほとんどの出版社においてルビを振るかどうかの基準はなく、編集者個人が自身の感覚で判断しているのが現状だと、『嫌われる勇気』の編集者である柿内 芳文さんは語ります。このような出版業界のなかで、普段本を読まない層にも作品を届けている柿内さんは、ルビについて強く意識しているそう。そのため、ルビ財団の活動にも共感いただきました。

また自身で本を多数執筆し、2024年1月よりルビ財団のアドバイザーになった佐宗 邦威 さんも、柿内さんと話すなかで改めて「本におけるルビの存在意義」について深く考えたと話します。

今回は柿内さんと佐宗さんに、編集者にとってのルビの位置付けや、今後の本におけるルビの在り方などをテーマに対談していただきました。

柿内さんが取り入れた、神吉晴夫さんの「編集者は大衆の身代わりである」というスタンス

作家として著書を6冊出している佐宗さそうさんですが、これまでルビを意識したことは少なかったそうです。ルビ財団の話を聞いたときに、改めてルビという観点に気付かされたと語ります。

佐宗さそうさんからルビ財団の活動を聞いた柿内かきうちさんは「そんな活動をしている団体があるんだ」と驚いたそう。同時に「良い活動だな」と感じたとも語ります。

柿内かきうちさん:漢字にルビを振るか決めるのは編集者の仕事の一部であるため、著者より編集者のほうがルビについて考える時間は長いと思います。その編集者のなかでも私ほどルビについて考えている人間はあまりないという自覚があります

柿内かきうちさんは編集者として「世の中にはまだまだルビが足りない」というスタンスだと語ります。この柿内かきうちさんのスタンスは、ルビ財団の「もっとルビを振っていこう」という活動目的と合致しているといえるでしょう。

しかし、過去に編集者同士で「ルビを振るかどうか」という議論になったことはなく、出版業界でルビの位置付けはあいまいになっていると話す柿内かきうちさん。

柿内かきうちさん:ルビを含め、そもそも編集方法について他の編集者と語り合うこと自体がほとんどありません。編集者は昔ながらの職人的な側面が今でも強い仕事で、先人のやり方を見ながら時間をかけて自分なりの編集スタイルを見つけていきます。私も、先輩や上司から編集のノウハウを手取り足取り教えてもらったことはありませんし、ルビを振るかどうかの判断基準を教わったこともありません。編集者が個々で判断しています。なので、若い頃はどの漢字にルビを振るか、自分だけで判断することに悩みました。

ルビの扱いに困った柿内かきうちさんでしたが、先輩編集者に聞いても「好きにやればいいんだよ」という返答しかもらえなかったそうです。

柿内かきうちさん:「自分なりに編集の基準を作らないと、このまま迷い続ける」と不安に感じたので、自分のなかに編集の土台となる判断基準を作ろうと、先人の編集者がどのような軸で編集していたのか情報を集めました。さまざまな文献を探す中で、神吉晴夫かんきはるおさんという戦後を代表する編集者の本にたどり着いたんです。

神吉かんきさんは自身の編集者としての考え方を本として出版しており、その内容は当時の私に深く刺さりました。神吉かんきさんのスタンスを一言で表現すると「編集者は大衆の身代わりである」。つまり、編集者の立ち位置は作家側ではなく読者側にあるという考え方です。神吉かんきさんの考え方に納得したことで、私の編集者としてのスタンス、そしてルビを振るかどうかの基準も決まっていきましたね。

神吉かんきさんは読者のメインターゲットを20歳とし、下は15歳くらいから上は25歳くらいまでと想定して編集していました。現代の読者層はもっと高齢ですが、私も神吉かんきさんの考えにならって、常に20代を想定読者として編集しています。

かつて娯楽であり知識を得る母体だった本は、若者を含む大衆の真ん中に存在していました。しかし今はインターネットなど他の選択肢が出現し、本はだんだんと高齢かつ一部の人たちのものになりつつあります。だからといって、高い年齢層向けにばかり本を作っていたのでは、若い人たちの知識の幅が広がらない。このように柿内かきうちさんは考えており、その根底には神吉さんの編集スタンスがあると語ります。

スルスルと読めるリズム感の良い文章で書かれた本は、全ての世代に届く

神吉かんきさんのなかでルビはどのような位置付けだったのか、柿内かきうちさんに伺いました。

柿内かきうちさん:神吉かんきさんは自著のなかでルビについて細かく語っていません。ただ、情報を本で発信するとき、文章は「読者の言葉」で書かれなければならないというのが彼のスタンスです。当時、本の著者は学者であることが多く、世間的に知識層という存在が現代よりも明確で、その数は少数でした。

そして神吉かんきさんが編集者になるまで、本はその少数の知識層を基準に書かれていたんです。神吉かんきさんはその状況にものすごく否定的で、「著者の意見を大衆に向けて本当に伝えたいと思うのならば、伝え方も全て変えなければならない」と考えていました。そのため、本の著者である学者に「その言葉では読者に意味が伝わらない」「その表現は難し過ぎて分からない」といった要求を、読者の身代わりとして逐一伝えていたそうです。

編集者としてどういうスタンスでルビを扱えばいいのかを悩んだ末に、神吉かんきさんの考え方に行き着いた柿内かきうちさん。だからこそ「文章が読者の言葉であること」という考え方が今でも非常に大切だと考えています。「読者層を20歳の人たちと想定し、彼らが日常で使う言葉で書くこと。書いている内容について予備知識がなくても、読みたいという気持ちさえあればスルスル理解できる文章であることを考えて編集している」と柿内かきうちさんは語ります。

しかし、現在の出版業界で働く編集者に読者層の年齢を聞いて「20代が中心」と答える人はまずいないでしょう。読者の年齢層は高めだと考え、ある程度高めの知識レベルを意識しているはず。柿内かきうちさんが語る、神吉かんきさんの想定した読者層とはかけ離れてると思われます。このような出版業界の現状を踏まえ、柿内かきうちさんは改めて自身の考えを語りました。

柿内かきうちさん:私個人として、新書は知識の入口であるべきだと思っています。知識の入口ということは、神吉さんが想定した年齢層の人たちが読むことになるはずです。しかし、データとして出てくる現代の新書の読者層は50代以上で、20代の人たちにはあまり買われていません。このような数字を知ってもなお、私は買っている層、つまり50代以上の人に向けた編集をしようという考えにはなりませんでした。

その理由は、本来新書を読むべき層に向けた編集をするべきだという神吉かんきさんの考えが、私の編集者としての土台になっているからです。20代の人がスルスル読める本であれば、40代でも60代でもスルスル読めます。一方、40〜60代向けに作った本を20代の人がスルスル読めるかというと、難しいでしょう。そのため、本を20代向けに作れば、読者の年齢層はどこまでも広がるというのが私の考えです。

『嫌われる勇気』も20代の人が読むことをイメージして編集したと柿内かきうちさんは語ります。その上で、共著者であるライターの古賀史健さんが「リズム良く読めるように書くことを大切にしている」ことも、『嫌われる勇気』が読みやすくなった決定的な要因だと続けました。

柿内かきうちささん:古賀さんの執筆に対するスタンスが素晴らしく、彼はリズム良く、スルスル読めるように書くことを大切にしています。

佐宗さそうさん:文章のリズムというと、どんな要素が関わってくるのでしょうか。

柿内かきうちさん:おそらく古賀さんは、漢字やひらがな、改行などのリズムを音楽的に捉えています。文章を読むことを感覚的な体験としても考えているんです。テキストベースの文章なのだけれど、視覚から脳内に入ってきたときには変換されて映像的であり、音楽的であるというところを重視している。私もそうで、特に文章を映像的に捉えることを意識しています。

佐宗さそうさん:例えば、誰でも読める文章を書こうと全てひらがなで表記したとします。けれど、その文章はリズムが良いかというと、そうではありませんよね。

柿内かきうちさん:むしろ読みづらく、リズム良くスルスル読むという感覚にはならないでしょう。リズムの良い文章を書くことは、漢字をひらくとか、ルビを振るとか、そういった方法だけで実現できるわけではありません。もっと複合的な要素が必要で、言語化は難しいですが、何度も読み直してスルスル進めるか感覚で判断することが求められると思います。

本の読者を20代と想定すれば編集者は自然と「ルビを振ろう」という意識になるはず

編集の方法や文章のリズムだけでなく、ルビを振るという点に限っても編集者によって意見は分かれます。なかには「ターゲットの読者層を考えるとルビは必要ない」「ルビを振る分、ゲラ(校了紙)を整える工数がかかる」といった声が出ることも少なくありません。このような意見に対する柿内かきうちさんの考えを伺いました。

柿内かきうちさん:編集のスタンスをどこに持ってくるかが大事だと思います。ルビを振る・振らないというレイヤーの話に終始してしまうと「必要ない」「めんどくさい」とか、「誰かやってくれないかな」とかいう話になりがちで、「本にルビがあることで、まだ漢字が読めない子どもや日本語話者以外の人への知識の入口になる」という議論にはならないでしょう。

つまり、編集者にとってルビをどの程度まで振るのかが大事なのではなくて、ルビを振ろうという意識を持つことが大事だと思います。神吉さんのスタンスのように、本のターゲットを20代の人に設定すると、自然と編集者にユーザビリティの気持ちが生まれ、「ルビを振ろう」という意識になるはずです。しかし、現在の自分を基準に編集してしまうと「その漢字にルビはいらないな」などと、つい考えてしまうんですよね。「この本は誰に向けて情報を発信をしているのか」ということを考えて編集していく必要があると思います

柿内かきうちさん、そして神吉かんきさんの言うように、現在本を読むことの多い40〜60代に向けた本ばかりを作ると、若い読者の知識への入口が狭くなるでしょう。このような考えでは、出版業界自体が若い人に受け入れられなくなってしまいます。そこで、ルビが助け舟になるのではないか、というのがルビ財団の考えです。

存在を意識させず読者を助けるのが理想的なルビの在り方

若いころの柿内かきうちさんが悩んだように、自分なりの編集基準を探し求めている若手編集者は今も多いそう。

柿内かきうちさん:ルビに関していえば、「一般書のルビはこうあるべきだ」という最低限の基準があって、振る、振らないを編集者自身が考えられるようになると良いのではないかと思います。あるいはルビ財団が、ルビを振る基準を記したハンドブックを作って出版するのも良いですよね。

編集者にとってのルビを振るか・振らないかという基準に関して、佐宗さそうさんからも面白いエピソードをいただきました。

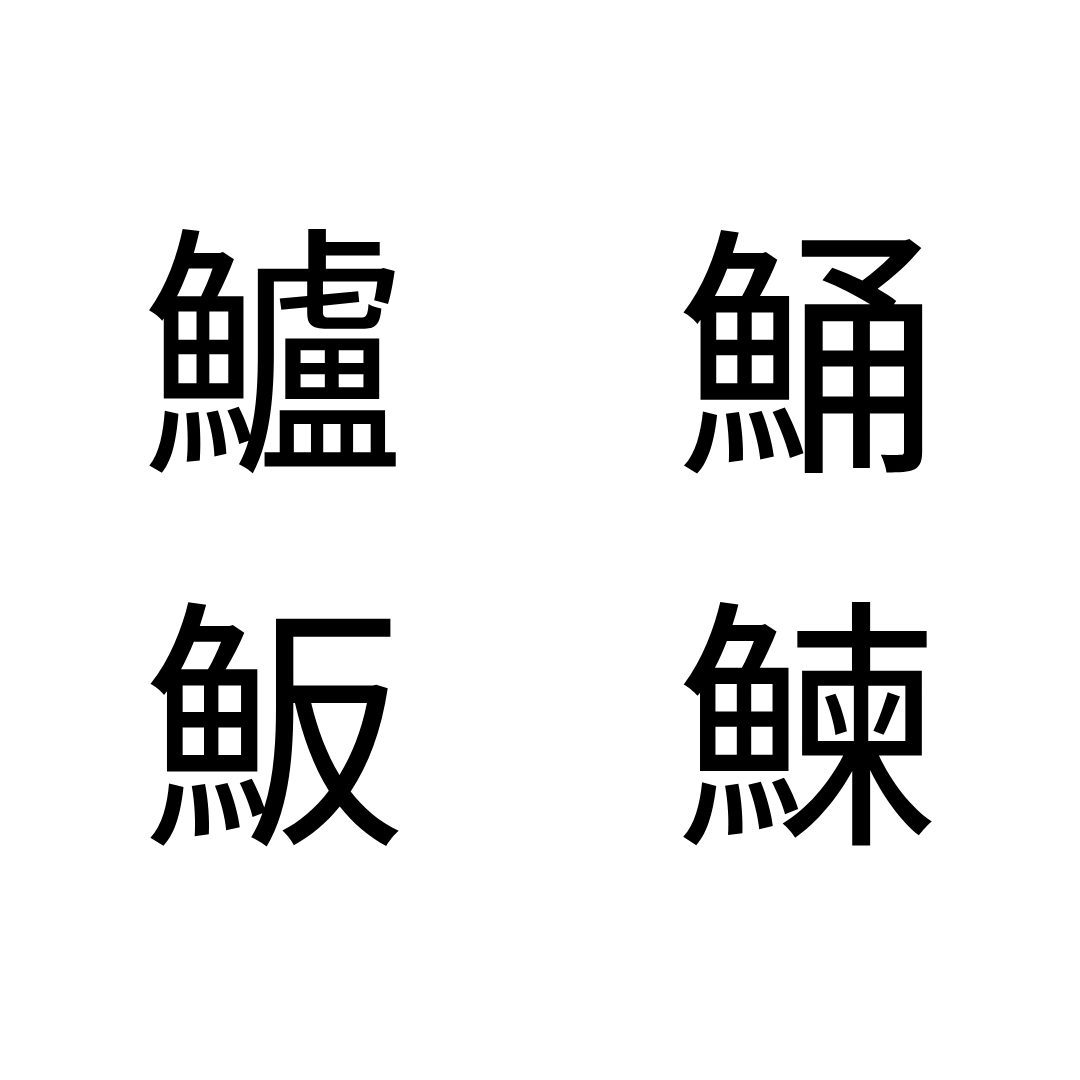

佐宗さそうさん:先日ハーバードビジネスレビュー編集部の方から、編集部内でルビに関して議論をしたことがあるという話を聞きました。そのときは「躊躇」という漢字にルビを振るかどうか議論したそうです。ルビを振ったほうがいいという編集者もいれば、「『躊躇』くらい読める」という編集者もいて、決めるのは難しかったのだとか。

ハーバードビジネスレビューの読者は経営者です。幼い頃から勉強を積み重ねて高い学歴を持っている人や、今でも本をたくさん読んで勉強をしている人も少なくありません。そのような経営者が読む本だからこそ、読める漢字にまでルビを振ると「バカにしてるのか」と思われてしまう、と考える編集者もいると聞きました。柿内さんのお話のように、もしルビを振る基準を作るなら、「ルビを振っても読者がバカにされていると思わない基準」もあると、編集者の助けになるのではないかと思います。

柿内かきうちさん:私なら「躊躇」には、ためらいなくルビを入れますね(笑)。それは、読者が「躊躇」を読める読めないの話ではなくて、読んだときにルビがあった方がリズム良くスルスル読めると思うからです。

ただ、リズム良く読めるかどうかは、フォントや組み方にもよりますね。ルビが大き過ぎて逆に読みにくくなっている本をたまに見かけます。単にルビを振るのではなく、フォントの種類や大きさ、文字の位置などを考える技術も必要なんですよね。

佐宗さそうさん:本のデザインとしてルビをどう捉えるかも重要ということですね。

柿内かきうちささん:本当の意味で適切にルビが振ってあると、例えば「躊躇」を読める読者にもルビを見てる意識すら感じさせずに読ませられるでしょう。「躊躇」をスルッと読めたのは、実はルビが振ってあったからなのだけれど、ルビがあることすら意識させない。これが理想的なルビの在り方だと思います。存在を強調し過ぎることなく、陰で読者を支えるような。

私としては、難読文字にルビを振るのは当たり前で、そこに議論する余地はないと思っています。それ以外の、まさに「躊躇」にルビを振るかどうかというレベルでの議論が、今後の本におけるルビの在り方として大切なポイントなのではないでしょうか。